7月30日,《自然》(Nature)(DOI:10.1038/s41586-025-09343-x.)[1]刊发了北京高压科学研究中心毛河光院士、杨文革团队与超快光科学与技术全国重点实验室、条纹相机工程中心罗端团队的里程碑式成果,联合研究团队首次在国际上成功合成出百微米-毫米级、结构有序、高纯度的六方金刚石块体样品,结合单晶X射线衍射、高分辨电子显微成像及能谱学等多种表征手段,从不同角度全面证明了六方金刚石纯相样品的成功合成。

这一成果彻底终结了自1962年理论预言以来关于六方金刚石宏观存在性的争议,使得曾经只能在宇宙陨石中偶得一见的奇异材料,终于在实验室中被复现。

论文第一作者为杨留响(北京高压科学研究中心),通讯作者为杨文革(北京高压科学研究中心)、罗端(中国科学院西安光机所)和毛河光院士(北京高压科学研究中心)。

六方金刚石因其可能优于立方金刚石的强度、热学与光学性能而广受关注。然而,过去所有关于六方金刚石的“发现”都局限于极小尺寸、混相或结构不清的样品,始终无法确认其作为“真正独立材料”的存在。

联合研究团队采用单晶石墨作为前驱体,在金刚石压砧内的准静水高压高温条件(20GPa和1400°C)下成功合成出百微米级大小、高度有序的六方金刚石三重孪晶样品。

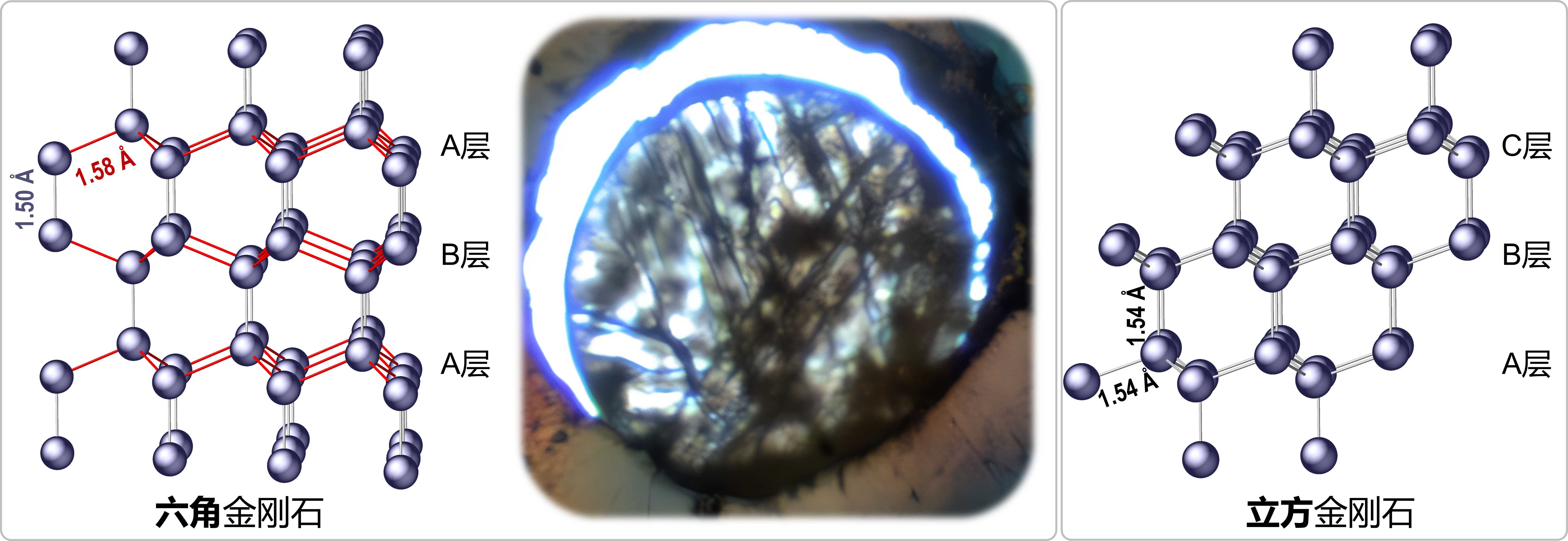

西安光机所团队依托超高时空分辨表征技术能力优势,通过原子分辨透射电镜及电子能量损失谱测量等多种手段,在原子尺度深度剖析了合成的样品,首次清晰观测到两种C-C键长(1.50 Å 和 1.58 Å),揭示了其区别于立方金刚石的独特“层内+层间”混合sp³键合方式,确证其为独立、均一的纯sp³碳相。样品的维氏硬度高达110 GPa,性能可媲美天然立方金刚石。

图1 高温高压合成的块体六方金刚石和六方及立方金刚石结构示意图

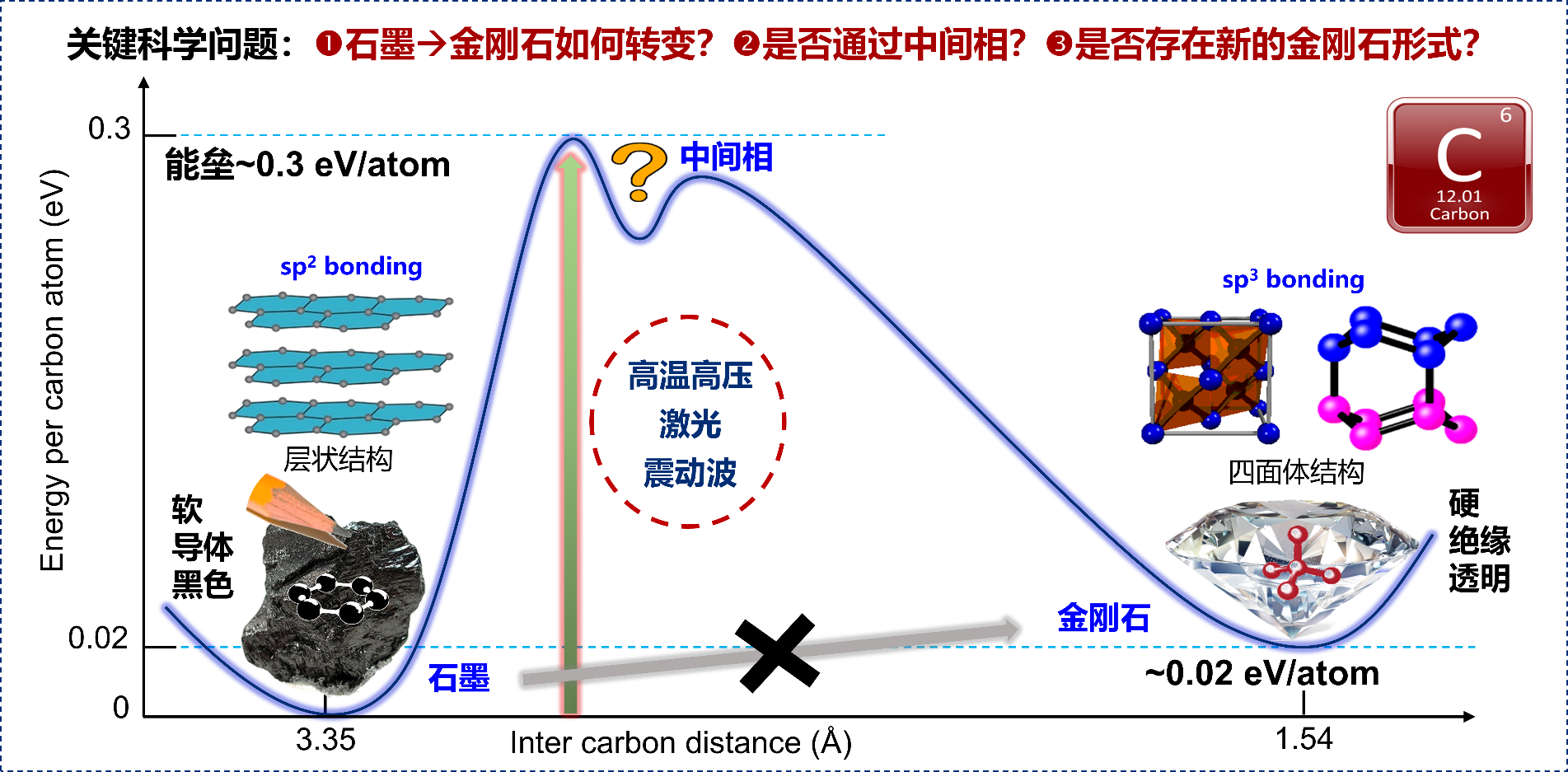

此前,联合研究团队围绕破解石墨向金刚石转化之谜开展联合关键技术攻关,成功在原子空间与飞秒时间尺度下,完整捕捉到石墨向金刚石转变的关键中间态与演化路径以及多种新型亚稳态结构,为前述成果奠定了原子尺度表征技术实现手段。主要突破体现在:

图2 石墨向金刚石转变的关键科学问题

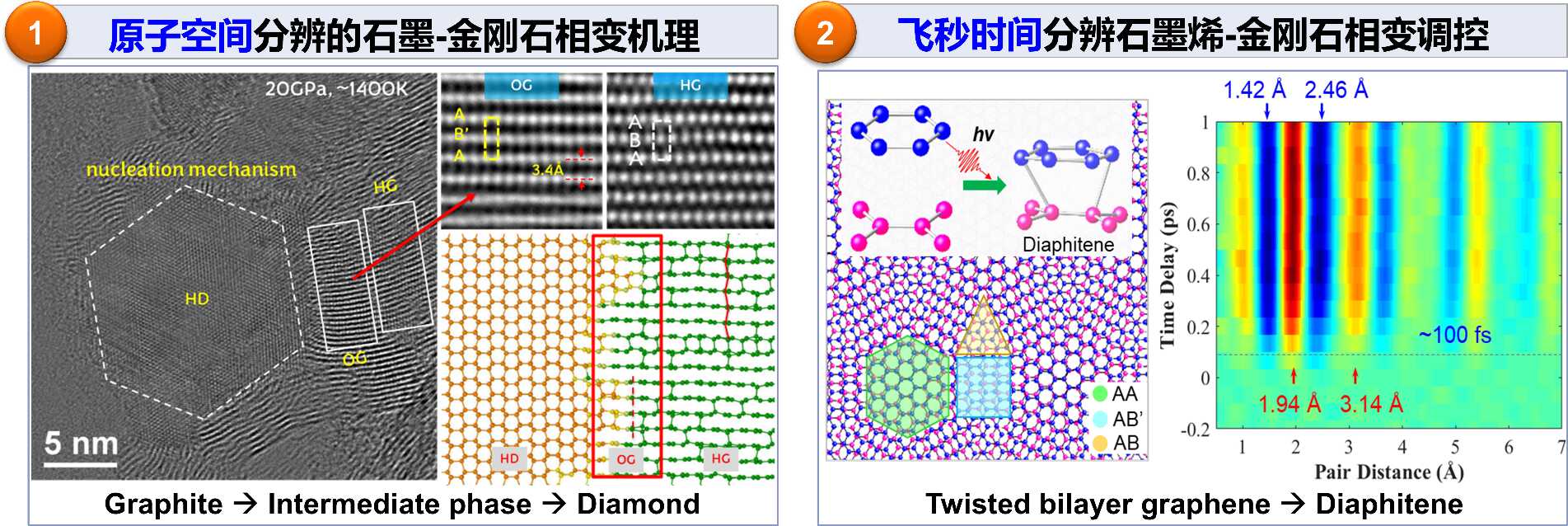

1)原子级“目击”:揭示石墨向金刚石转变的成核–生长机制

借助高分辨透射电镜和电子衍射技术,研究团队首次在原子尺度上直接观察到理论预测的正交石墨(AB′ 堆垛)中间相,并完整捕捉了六角石墨(AB 堆垛)→正交石墨→六方/立方金刚石的原子级演化路径,为“成核-生长”机制提供了直接实验证据[2]。这些发现解决了近七十年来关于石墨-金刚石相变微观路径的核心疑问。

2)飞秒级相变调控:实现光诱导二维金刚石瞬态生成

利用原子分辨的超快电子衍射技术,团队对转角双层石墨烯进行了飞秒激光泵浦-超快电子探测实验,首次发现具有特定AA/AB'堆垛的转角石墨烯在约100 fs的超快时间尺度上形成瞬态二维金刚石结构“Diaphitene”,而纯 AB 堆垛则未观察到此现象。这一发现展示了超快光场调控相变的独特潜能,为合成新型二维金刚石材料提供全新路径[3]。

图3 原子空间与飞秒时间尺度下石墨到金刚石相变过程

西安光机所与北京高压科学研究中心长期在超快与高压科学交叉领域保持深度合作关系,为推动极端条件下物质行为的研究迈向更高维度不懈努力,同时为探索新材料提供全新范式。

超快光科学与技术全国重点实验室、条纹相机工程中心罗端团队长期专注于超高时空分辨表征技术和超快动力学前沿应用研究,在超快电子束高效产生、精密时空调控以及超快前沿应用方面积累了大量经验,近几年在Nature、Science Advances、Nature Communications、Nano Letters等国际著名期刊发表多篇高水平论文,曾获陕西省科学技术进步一等奖等荣誉。

论文链接:

[1].https://www.nature.com/articles/s41586-025-09343-x

[2].https://doi.org/10.1016/j.carbon.2024.119538

[3].https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.155431

(条纹中心 供稿)

陕公网安备 61019002001027号

陕公网安备 61019002001027号